年賀状のDX化!2024年からは話題の「メール年賀状」で新年の挨拶を!

1.はじめに

生産性の向上と業務効率化を図ることは、人手不足に悩む多くの中小企業が生き残る上で、避けて通れない課題の一つです。

計画を立てても業務改善に結びつかず、ツール等の導入を検討している企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

業務効率化を進めて企業・部署の生産性を向上させるためには、導入すべきツールの検討に心を砕くことも大切ですが、それ以上に現在の業務フローから「無駄を省く」方法を考えることが重要です。

この記事では、業務効率化・生産性向上を実現するアイデア・テクニックについて、具体的な成功事例に触れつつご紹介します。

2.業務効率化と生産性の向上を推進する3ステップ

業務効率化から生産性の向上につなげるためには、

業務効率化を実現するのか、業務改善を試みる前に検討しなければなりません。

以下、具体的な取り組みにおける、上記3ステップを整理しましょう。

ステップ 1:何のために ー “目的を明らかにする”

1つ目のステップでは、実際に業務効率化を実現することで、企業・部署にもたらされるメリットを考えます。

「何のために業務効率化をするのか」について、取り組みに参加するすべてのスタッフが目的を共有する必要があるからです。

目的について考える際は、できるだけ具体的に考えるようにすると、業務効率化への意識が高まります。

以下、生産性の向上を目的としたケースについて、いくつか例をあげていきます。

業務効率化によって、どのような生産性向上が期待できるのか、ゴールを明確にしましょう。

ステップ2:何について ー “タスク・必要性を明らかにする”

ゴールが決まったら、どのようにゴールを目指すのか、タスクを書き出していきましょう。

どの部署・どのスタッフについて必要なタスクなのか、それは本当にゴールにつながっているのか、個々に書き出してそれぞれの部署内で共有します。

書き出す内容は部署によって異なりますが、例えば以下のような内容が想定されます。

書き出したタスクは、各部署の責任者が取りまとめていきます。

この段階では、責任者の側でタスクを選定せず、次のステップに進んでいきます。

ステップ3:どんな方法で ー “目標達成の最善策かどうか検証する”

タスクが集まったら、それらが目標達成の最善策となり得るか、部署内で検証します。

検証のポイントは、そのタスクが「目標達成に直結するかどうか」に絞りましょう。

長い目で見て目標達成につながる施策の中にも、大事なことは少なくありませんが、少なくとも業務効率化に関しては待ったなしです。

早急に対応できて、効果が十分に見込めるものに絞って、タスクの統合・削減を行いましょう。

【事例】3ステップの実践が業務効率化につながった事例

まったく同じプロセスを踏んだわけではないものの、上記3ステップと似た考え方で業務効率化を実現した事例について、参考情報をご紹介します。

株式会社ブリヂストンでは、働き方の本質を変えるという観点から「働き方『変革』」という取り組みを進めており、2017年には課長層からなる「働き方変革連絡会議」を設置しています。

その中で、従業員から「服装ルールをシンプルに見直したい」という提案があり、オフィスカジュアルが導入されています。

この試みは、能率向上・従業員間のコミュニケーションに対する好影響という形で一定の成果が出ており、スタッフの意見(タスク)が社内に認められた良い例と言えるでしょう。

3.業務効率化のポイントは「無駄を省く」こと

業務効率化と生産性の向上を推進する3ステップには、共通する意図があります。

それは、目的を果たすために「無駄を省く」ことです。

実際に業務上の無駄を省くためには、そもそも無駄な業務が何なのかを探らなければなりません。

以下、無駄な業務を探るために体系化された、2種類の方法をご紹介します。

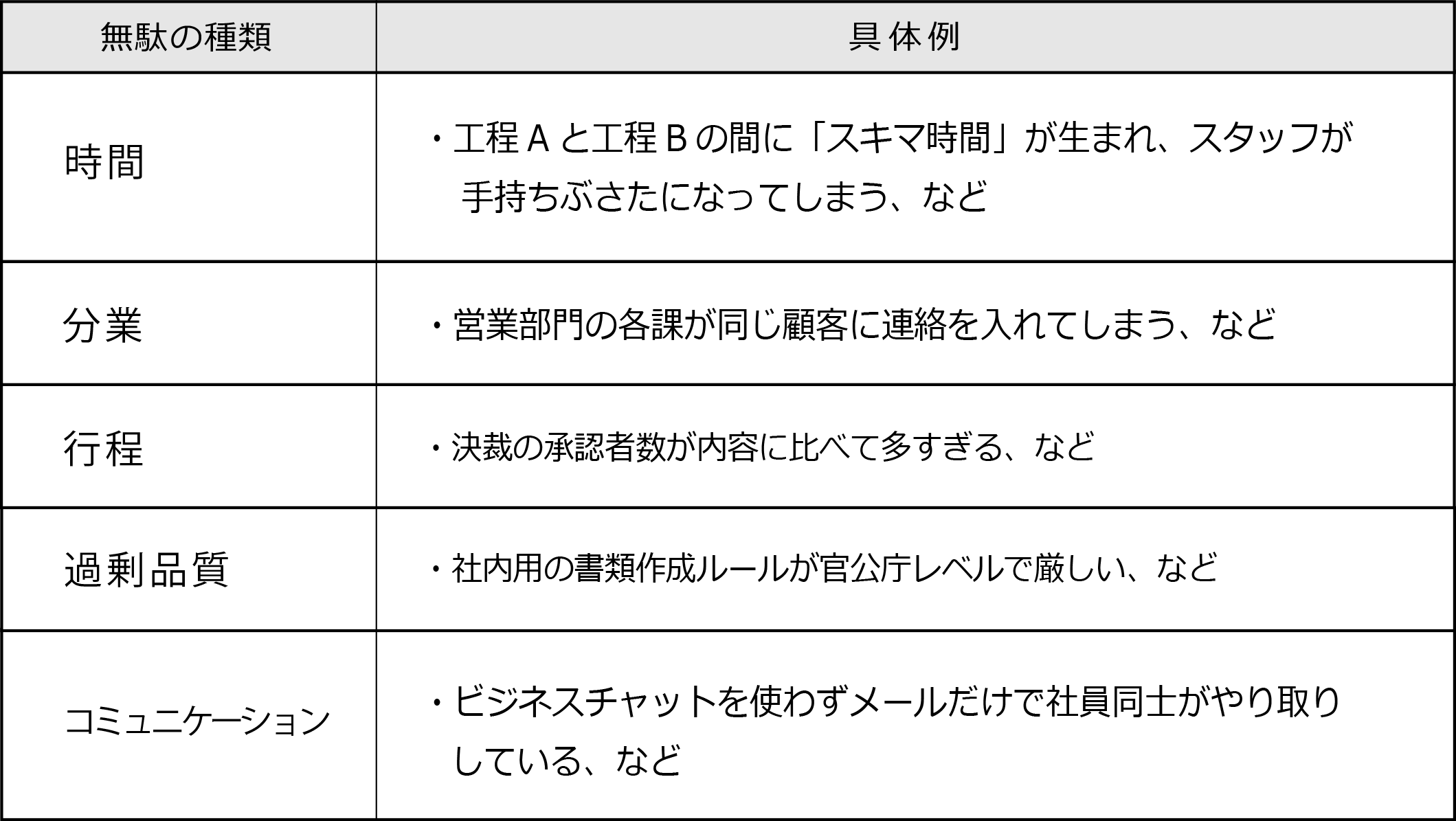

ポイント1:無駄の5要素を把握する

一口に無駄な業務といっても、その「無駄」の種類には複数あり、それぞれで改善策へのアプローチにも違いがあります。

以下の5つの要素に絞って、部署や個人の無駄を洗い出すと、問題を効率的に把握することができます。

それぞれの部署で効率的だと判断されている業務であっても、上記の要素を踏まえて判断すると、無駄な部分が浮かび上がってくるケースは珍しくありません。

5つの要素が複合的に絡み合っている可能性もありますから、1つの要素に絞らず、多方面から検討することが大切です。

ポイント2:MPUのフレームワークで判断する

部署・個人の無駄な業務について、具体的に言語化する上では、フレームワークの利用が便利です。

業務効率化の観点からよく用いられるフレームワークの一つに、日本能率協会が提唱する「MPU」というものがあります。

MPUとは、以下の3つの頭文字を取ったものです。

○ Method Loss = 方法におけるロス

○ Performance Loss = 能率におけるロス

○ Utilization Loss = 活用におけるロス

以下、MPUそれぞれのロスについて解説します。

Method Loss:方法におけるロス

Method Lossとは、作業方法に関するロスのことです。

手作業によるロス、機械の配置によるロスなど、複数のケースが考えられます。

例えば、Excelなどの表計算ソフトで、数式を使わずにデータ入力を行っている場合、そうでない場合に比べて入力・修正作業に時間がかかります。

マクロ・VBAの知識があれば、ボタンを押すだけで作業を終わらせることも可能になるでしょう。

機械を配置する場所が、作業フローとマッチしていない場合も、無駄なプロセスが生まれやすくなります。

もし、複合機が置いてある場所がオフィスの端にあり、スタッフが一台しか使えない状況だと、複合機から遠い場所の席にいる人の作業効率が落ちてしまうでしょう。

Performance Loss:能率におけるロス

Performance Lossとは、作業能率の良し悪しを比較した際のロスです。

ある作業の標準時間に対するロスと捉えることができ、業務スキルのレベルによる差・習熟度の差によるロスが該当します。

一つの作業につき、ベテラン・職人がかかる時間と、新人・見習いがかかる時間を比べると、当然ながら後者は前者よりも時間がかかります。

また、同じ時間をかけてできあがった製品の質にも差が生じることがあり、そこから修正をかける場合、スタッフの時間がさらに奪われます。

オフィスワークでも、習熟度による差は少なくありません。

例えば、業務を進める上で分からない問題が起こった際、誰に・何を聞けばよいのか分からず右往左往してしまうケースも、作業能率におけるロスに含まれます。

Utilization Loss:活用におけるロス

Utilization Lossとは、稼働している時間に対して「生産ができない時間」が生じるロスのことで、活用ロスと理解すると分かりやすいでしょう。

月内で繁忙期と閑散期がある部署は珍しくなく、例えば経理部では月末・月初と月中の忙しさに差があるケースが多く見られます。

閑散期に空き時間が生じる部署は、本来ならその時間に他の仕事ができた方が、業務効率化や生産性向上につながります。

この点が改善されていない状況が、活用ロスの一例です。

工場などで、使っている機器・使っていない機器がそれぞれ場所を取っているケースも、活用ロスに数えられます。

設備の停止時間を少なくして、稼働時間を増やす施策が、活用ロスを減らすことにつながります。

【事例】無駄を省くことで生産性向上につながった事例

無駄を省くという観点から、生産性向上につながった好例としては、まず三井住友火災保険株式会社の例をご紹介します。

働き方改革の推進のため、ロボットによる業務自動化(RPA)・VBAの活用を進めたことにより、労働時間を【1,200時間/月】削減することに成功しています。

少し変わったアプローチとしては、20時以降の時間外労働を原則禁止とし、朝型時間外労働の対象時間帯を6:00 から始業時間までと定めた、NTT東日本の取り組みがあげられます。

他にも、在宅勤務やWeb会議の導入などの施策を講じたことで、時間外労働は13%・月間時間外労働を45時間以上実施した社員の数は34%減少しています。

4.業務効率化・生産性向上のため施策を講じる前に

実際に、業務効率化や生産性の向上を見据えて施策を講じる場合、その前に「無駄を省かれた業務」がどのようなものか、見える化することをおすすめします。

ルーティン化するプロセスの中で行うチェック・確認作業も含め、業務マニュアル・社内Wiki等によるデータの共有化を行うことで、多くのスタッフの意見を収集するのに役立ちます。

特に社内Wikiは、その重要性があまり社内で浸透していないケースもあるため、業務効率化に向けた導入・作成のメリットは大きいでしょう。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

5.まとめ

さらなる生産性向上を目指すのであれば、スタッフ一人ひとりが本当に集中すべき業務を見極めつつ、それ以外の業務は別の形で分担・処理を検討しましょう。

オンラインアシスタント“なげっぱ”では、資料作成・経理業務など、ビジネス全般の業務をプロに任せることができます。

Web・デザインに関しても、幅広い分野にまたがり業務代行が可能ですから、アウトソーシングによって業務効率化を実現しようと考えている企業担当者様は、お気軽にご相談ください。

オンラインワーカー(オンラインアシスタント)

なら業務代行のなげっぱが対応!

『1時間 2,200円からの業界最安値級』価格で、ひと月から利用出来ます。

ただ今キャンペーン実施中!!

10時間 無料キャンペーン

■業界最安値のプランでコストを抑えて1ヶ月から導入できます■

- 【ライトプラン】35,000円/月額利用料(目安時間:12時間/月 )

- 【スタンダードプラン】57,000円/月額利用料(目安時間:21時間/月 )

- 【プラチナプラン】110,000円/月額利用料(目安時間:45時間/月 )

◇さまざまな業務を対応しております!◇

- WEBサイトの修正、更新

- チラシの新規作成、作り直し

- SNS開設、投稿文や画像の作成

- 動画の作成、編集

- データ整理、集計、給与計算、経理業務